5年にわたる生涯学プロジェクトの成果をまとめた『みんなのための生涯学』の刊行を控え、本書の狙いや読みどころをご紹介している序章をダイジェスト版でお届けします。大人の一般読者はもちろん、高校生や大学生にも読んでいただきたい本です。

<記事公開日> 2025.3.17

『みんなのための生涯学』とはどんな本?

月浦崇(京都大学大学院人間・環境学研究科) × 柴田悠(京都大学大学院人間・環境学研究科) × 金子守恵(京都大学アフリカ地域研究資料センター)

「生涯学」は若い人にとっても重要な学問

柴田:まずは、生涯学という語を初めて聞く読者のために、生涯学について簡単にご説明いただけますか? 加齢や衰えを研究する学問はこれまでにもありましたし、いまも盛んに行われていますよね。

月浦:一言で言うと、生涯学とは、「従来の生涯観を刷新すること」を目指して、さまざまな学問分野の研究者が集まって行なっている研究です。

たしかに老年学とか加齢医学と言われる研究がありますが、生涯学は、高齢者だけを対象にした研究ではなく幼少期や若者期、壮年期にも焦点を当て、幼少期からの人生の積み重ねが高齢期にどれほど大きな影響を与えているかを見る、というのが大きな違いです。

たとえば、本書2章の小池進介さんの研究では、主に高校1~2年生の脳を画像で見ることで、コロナ禍の緊急事態宣言前後で脳にどのような変化があったかを報告しています。人間の脳が環境に応じてとても変化しやすいことがわかると思います。

ちなみに私の書いた1章や寺本渉さんの6章でも、若いときと高齢者では脳の使い方や視覚や聴覚などの知覚機能の働き方が異なり、おそらく高齢者はそれによって身体的・認知的な衰えをカバーしているのではないか、とさまざまな実験を通じて報告しています。ここで重要なのは、カバーできる度合いに個人差が大きいことです。

また、若いときに運動習慣があったかどうかが、高齢になってからの健康に影響を与えることもわかってきました。詳しくは石原暢さんの4章を読んでみてください。

認知機能の衰えをカバーする認知予備力

柴田:高校生や大学生にとっては、高齢期と聞くといまの自分とは無関係な気がしてしまいますが、意外につながっているんですね。

月浦:生涯学に限らずさまざまな分野の科学的知見としてわかってきているのは、「加齢とともに衰える」といっても、衰えかたは一様ではない、ということです。年齢が上がれば上がるほど「あまり衰えない人」と「すごく衰える人」の差が大きくなる。

認知症を研究する脳科学や医学、心理学の分野では、この違いを生みだしているものを「認知予備力」と呼んでいます。くわしくは松井三枝さんの7章や権藤恭之さんの8章に書かれていますが、認知予備力とは、認知機能(たとえば記憶力や判断力)の低下をカバーすることができる、「たくわえ」のようなものです。

ではそれはどのようにたくわえられていくのか。生涯学ではそれを、運動習慣や教育を受けてきた年数、経験してきた仕事の複雑さ、趣味の種類、どのような考え方の社会の中で生きているか、などのさまざまな要因に注目して研究し、明らかにしようとしています。

人間を、生物的側面・心理的側面・社会的側面の3つの面から見る

柴田:私は社会学の研究者ですので、「人生における幸福感をどれだけ感じられるか」をテーマに研究をまとめました。くわしくは本書の12章を読んでいただけるとわかりますが、過度な心理的ストレスを予防する鍵は「余暇」と「裁量」と「頼り合い」があるかどうかだとわかってきました。脳科学や医学、心理学にくわえて、社会学からのアプローチもあることが生涯学の特徴の一つですね。

月浦:おっしゃるとおりです。生涯学では、生物・心理・社会の3つの側面から、人間の生涯をとらえようとしています。人間の加齢を理解するのに、医学や脳科学のような生物学的観点だけでは不十分ですし、認知機能を測る心理学だけでも十分ではない。どんな個人もほかの人や社会との関係のなかで生きているので、人間の実像をとらえるには、個人と社会との関係を見る必要があります。

柴田:生涯学には、社会的側面をとらえる分野として、社会学や教育学に加えて、海外や日本でフィールドワークを行う文化人類学の研究者もいますね。

月浦:はい、この場に、アフリカのエチオピアを拠点とした文化人類学的な研究(13章)で生涯学に参加されている金子守恵さんがいらっしゃるので、金子さんにもご説明いただきながら進めましょう。

これまでご紹介した研究は、アプローチの違いこそあれ、加齢による衰えをできるだけ防ごう、という立場です。ただ、老いても健康、というのは人生の一側面でしかありません。

いくら年齢のわりに健康でも、「できないことが増えた自分なんて社会のお荷物だ、生きている価値はない」などと思ってしまうとしたら、幸せな人生とは言えませんよね。現代日本は人々がそう思ってしまいがちな社会ではあります。

でも、ひとつの標準的なモデルを定め、そこからはずれることをダメなこととみなす社会のほうが、もしかしたらおかしいのかもしれません。

海外には、日本とは違う考え方の社会がいくらでもあります。生涯学において、文化人類学の研究からそうした異文化の価値観を教えてもらうことによって、日本で主流の生涯観を刷新しうる可能性が大きく広がったように思います。

柴田:私も金子さんのフィールド調査のお話で、人の身体はひとりひとり違うのが当たり前で、それが当然のように社会生活に反映されていることを知り、日本の画一的な社会を、一歩引いて、より客観的な目で見られるようになりました。

金子:私のフィールドでは土器職人の家系に生まれた女の子はみんないずれ土器職人になるのですが、必ずしも「土器はこうつくるべき」という理想型があるわけではなく、みんなそれぞれにその人の手にあった土器をつくります。買う側もそれを当然と思い、自分のニーズにあった土器を、多くの職人の作ったものの中から探すんです。

柴田:倉田誠さんの14章にも非常に興味深い知見が書かれています。倉田さんがフィールドとされているサモアでは、調理場でさまざまな人が入れ替わりながら、自分ができることを互いに提供しあう形で調理が進んでいく。

ゆえに、個人のレベルではできないことがあっても、むしろ、できないことがあるからこそ、他者と頼り合って、深い関係性を築くことができる。「頼り合い」の関係性が、調理場のなかで日常的に育まれているわけですね。しかもそれが、個人ではなく社会のなかで蓄積されていくことで、いわば「社会の予備力」として働いている、と言えるのではないでしょうか。

月浦:そうだと思います。個人の身体や認知機能は低下したとしても、社会の中に「頼り合い」があれば、全体としては決して低下することはなく、むしろより向上することにさえつながります。現代の日本社会で一般的な「加齢=衰退」という考え方をゆるがしてくれるお話だと思います。

金子:文化人類学から言えるのは、「どちらの文化のほうが優れている」ということではなく、「他者の理解を通じて自分自身を知ることができる」ということです。生涯学の知見が「だからアフリカやサモアのような社会を目指そう、まねしよう」ではなく、「自分たちがいまもっている価値観が唯一のものではないんだ」というメッセージになってくれればと願っています。

月浦:たしかに、生涯学全体としても、加齢に対してネガティブな価値観とポジティブな価値観のどちらがいいか、という話をしたいわけではないんですよね。固定された価値観の多様化を図りたい、というのが本意です。

柴田:一方で、「共生社会のレパートリー」という考え方を提示してくださったのが、社会学の立場でフィールドワークをされている笠井賢紀さんです。多種多様な老若男女が共生していくには社会のなかにそのための知恵が必要で、その知恵は、「レパートリー」として他の地域でも、独自にアレンジを加えつつ活用しうるものではないか、という研究です。

くわしくは16章で書かれていますが、各地に残るお祭りや風習に息づく知恵によって、人付き合いや社会が維持されてきたのではないか、という考察をされています。

いま、高齢者の孤立は非常に大きな問題になっています。すなわち、「社会の予備力」に頼れない状況が生まれている。社会学の筒井淳也さんは11章で、どういう条件が整えば高齢者が友人・知人や親族を頼れるようになるか、共倒れする心配なく頼りあえる社会をつくるには何が必要か、という考察をされています。

社会実装の窓口となる教育学

柴田:教育学の石井山竜平さん(17章)には、科学的な知見や研究成果を社会に還元する「社会実装」の窓口役をつとめていただいていますね。

月浦:生涯学習の領域で、生涯学の知見を活かしていただこうとしています。生涯学習の中には、個人が何かの知識や技術を得るものだけでなく、地域や国の問題を考えたり動いたりする「市民」として学び、成長していく機会もあります。

柴田:生涯学習には、「社会の予備力」の醸成につながるような側面もあるのですね。

月浦:まさにその通りです。日本の各地域では、市区町村や学区などの単位でさまざまな人や団体によって市民講座や勉強会が組まれています。そしてそのオーガナイズをするのが、社会教育主事という立場の人です。生涯学では石井山さんのアレンジのもと、社会教育主事になるための講習で生涯学の知見や研究のポイントをお話しする試みを始めました。地域の生涯学習の担い手である社会教育主事の方を通して、高齢化が進む現代の日本社会において、「社会の予備力」をつくる役に立てればと考えています。

そのほか柴田さんには、こども政策について、国会の特別委員会やマスメディアで、生涯学での研究をもとに政策提言をしていただいたりもしています。

京都大学医学部附属病院婦人科の医師であり医学研究科の研究者でもある江川美保さん(5章)は、「女性の生涯」を研究テーマとして、PMSや更年期障害といった女性特有の不調を、女性が自身でうまくマネジメントするためのアプリ開発も行っていらっしゃいます。

脳科学や心理学の領域からも高齢期に向けた心身の健康維持のヒントがたくさん出てきていて、基礎的な研究とはいえ、いま世の中に役立つ知見も多く発見・提案できたと思います。くわしくは本を読んでいただければ幸いです。

柴田:また、考古学や霊長類学、障害や夢の研究、SF作品の研究など、多彩で、根源的な問いを含んだ研究分野が含まれているのも生涯学の特徴ですよね。

月浦:はい。文系の学問、理系の学問を問わず、生涯をできるだけ多面的なアプローチでとらえたいと考えていたので、これだけバリエーションに富んだ研究になったことはとてもうれしく思っています。夢の研究を扱った松田英子さんの9章は、まさにそうした多面性を示してくれています。

柴田:ほかにも、若い世代が高齢者との会話をスムーズに進めるためのちょっとしたヒントがひそんでいる研究(原田悦子さんと澤田知恭さんの10章)や、高齢期に対していいイメージをもっている人ほど長生きする確率が高くなることを報告した研究(安元佐織さんの15章)もあります。ぜひ読んでみていただきたいですね。

生涯にわたる成熟=「個人の認知予備力」+「社会の予備力」?

柴田:生涯学では、さまざまな研究の成果から、生涯を「発達し、のちに衰退するもの」ではなく「成熟していくもの」としてとらえられるのではないか、という考えにたどりつきました。ただ、「成熟」と言われると、「認知予備力をたくわえていくこと」をイメージされる方も多いかもしれませんね。

月浦:たしかに、認知予備力は成熟の重要な部分ではありますが、すべてではありません。たとえば、加齢によって対人反応が穏やかになっていくことも成熟と呼べると思います。

柴田:木村亮さんの3章でも、非常に興味深い研究が紹介されています。実際の年齢よりも生物学的な加齢が早く進んでしまうウィリアムズ症候群の人は、社交性が強すぎるために対人関係でトラブルが起きることも多いそうです。ただ早い加齢にともなって、強すぎる社交性が穏やかになり、周囲の人から受け入れられやすくなるとのこと。

もしかしたら、ウィリアムズ症候群に限らず、加齢にともなって対人反応が穏やかになるという傾向もあるのかもしれない、と期待してしまうような内容でした。

月浦:おそらく加齢と社会性には関係があるだろうと思います。成熟の重要な一側面として今後の生涯学で研究していきたいところです。

「老いずに生きるためのコツ」だけではなく

柴田:最後に、本書の読者の最年少と思われる高校生のみなさんへのメッセージがありましたら。高齢期のために、今日からすぐに役に立つヒントもありましたが。

月浦:そうですね。ただ、この本で言いたいのは、できるだけ老いないように、本書で推奨されている習慣を守り、模範的な人生を送りましょうということでは必ずしもないんです。もちろん、参考にしてもらえたらありがたいですが。

若い世代の方にお届けしたいのは、世の中には「標準」や「定型」にこだわらない価値観や、「できない」ことをことさらに目立たせない文化、さまざまな工夫によって多様な人同士がうまくやっていく知恵もあることです。老化のネガティブな面だけにとらわれず、複数の価値観を知ってもらえたらと思っています。

柴田:本書がわずかなりともその役に立てたら幸いです。高校生や大学生はもちろん、すべての世代にとって発見のある読み物になっていると思います。どうぞ、気になる章、好きな章から読んでみてください。

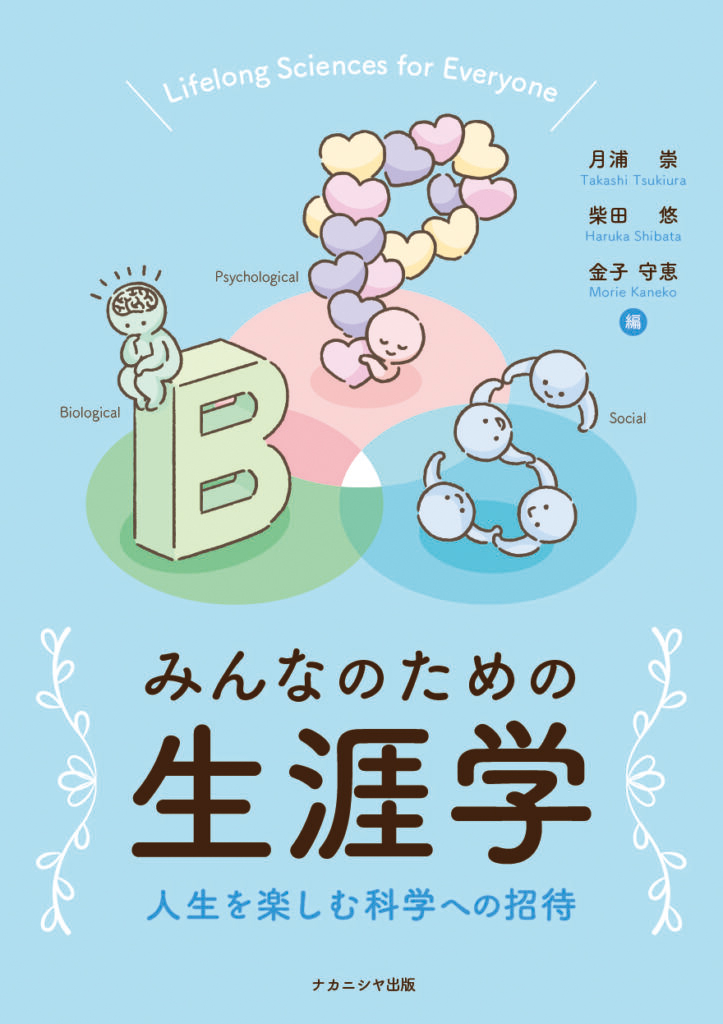

『みんなのための生涯学―人生を楽しむ科学への招待』

月浦崇・柴田悠・金子守恵 編

A5判 208ページ

並製

ISBN 978-4-7795-1860-7

[目次]

序章 生涯学へようこそ!―「脳・体」「心」「社会」から生涯を捉えなおす

(月浦 崇・柴田 悠・金子守恵)

認知機能の衰えをカバーする認知予備力

人間を,生物的側面・心理的側面・社会的側面の3つの面からみる

社会実装の窓口となる教育学

生涯にわたる成熟=「個人の認知予備力」+「社会の予備力」?

「老いずに生きるためのコツ」だけではなく

第1部 「脳・体」から生涯を捉えなおす

第1章 年を取ると記憶は悪くなる?―脳からみる記憶の多様性と加齢による変化

(月浦 崇)

- 記憶のタイプによって加齢による影響は異なる

- 記憶の促進効果と加齢

- 加齢による脳領域の役割分担の変化

第2章 脳画像を通してヒトの生涯をみる

(小池進介)

- 脳の生涯をみる

- ストレスで脳はどう変化するのか

- 脳が大きいことは良いこと?

第3章 「加齢」と「老化」の違い―神経発達症の研究でわかってきたこと

(木村 亮)

- 「老いる」と「老ける」は,似て非なり

- 老化の程度を知るには?

- 神経発達症の加齢と老化について

- エピジェネティック年齢を用いた研究の課題

第4章 身体活動と脳の健康

(石原 暢)

- 運動不足に陥る人々

- 中高齢期の身体活動と脳の健康

- 子どもの身体活動と脳の健康

- 1回の運動でも一時的に認知機能が向上する

- 日常生活に運動を取り入れよう

第5章 生涯にわたる女性のこころとからだのヘルスケア

(江川美保)

- 女性のライフステージ,女性特有の体調不良

- 月経トラブルへの対処法

- 更年期障害への対処法

- 女性ホルモンの波に振り回されないで!

第2部 「心」から生涯を捉えなおす

第6章 知覚の加齢変化―補い合う感覚

(寺本 渉)

- 加齢による感覚・知覚の機能低下

- 補い合う視覚と聴覚

- 統合的な身体感覚

- 統合的な身体感覚と身体運動機能との関連性

- 身体運動機能を高めよう

第7章 認知機能における予備力の役割―精神・神経疾患の理解のために

(松井三枝)

- 認知予備力の概念の歴史と定義

- 症例の紹介

- 認知予備力に関した研究紹介

- 認知予備力という予防的蓄積

第8章 生涯学から日常生活を科学する

(権藤恭之)

- 生活文脈の影響について調べる

- 生活文脈の測定の実際

- 生活文脈研究の実際

- 生活文脈に対する介入の可能性

- 時代とともに変化する生活文脈題

第9章 睡眠中にみる夢を味方に人生をデザインする

(松田英子)

- 夢と生物・心理・社会モデル

- 夢を生み出す睡眠のメカニズム

- 夢の素材―夢を構成する情報と個人差

- 生涯発達と夢のテーマ

- 悪夢の語りが教えてくれること

第10章 高齢者との会話を知る―会話の認知的加齢研究

(原田悦子・澤田知恭)

- 認知的な加齢とは何だろうか

- 認知心理学研究に基づく高齢者との会話の特性

- 若者は高齢者による会話のエラーにどう対処しているか

- 超高齢社会ならではの高齢者との会話研究の意義

第3部 「社会」から生涯を捉えなおす

第11章 孤立しない人生を送るには?―高齢期の社会参加を調査研究する

(筒井淳也)

- 高齢化で孤立の問題が注目されている

- 家族を持てば孤立しないのか

- つながりのある社会へ

第12章 幸せな生涯を送るには?―余暇・裁量・頼り合い

(柴田 悠)

- 人生は「中年期」が最も苦しい

- 「苦難の中年期」を乗り越えるには?

- 「余暇」「裁量」「頼り合い」

第13章 技能の習得と多元的な発達観

(金子守恵)

- 土器を製作する女性職人の一生

- 人類学的な研究では,どのように人間の一生を描いてきたか

- 人間の生涯を描きだす方法とは?

- 女性土器職人の社会文化的な役割とライフステージ

- 年長女性職人のテクノ・ライフヒストリー

- 土器を製作する技能と多様な生き方

第14章 モノとともにあるヒトの生涯―「できる」「できない」とはどういうこと?

(倉田 誠)

- 「能力」とは?

- 標準化されるヒトとモノ

- 「できない」ことはなぜ問題になるのか

- 新しい見方を考えよう

第15章 「高齢期」って何色?―「高齢者イメージ」を調査する

(安元佐織)

- 高齢者イメージ

- 高齢者のセルフイメージを理解する調査

- 高齢期を肯定的に語ることができる社会にするために

第16章 よりよく共に生きるためのレパートリー

(笠井賢紀)

- 共生社会のレパートリー

- 共によりよく生きるための民俗的な行事

- レパートリーとしての民俗行事を残すべきなのか

第4部 社会実装に向けて

第17章 生涯学習政策のこれまでとこれから

(石井山竜平)

- 教育政策担当者にとっての生涯学習政策

- 社会教育研究の立場からみた生涯学習政策

- 議論 地域における学習と連帯をこれからつくる

解題

取材日 2024年9月20日

取材・構成:江口絵理

撮影:江口絵理、金子守恵