2021年度公募研究 ※所属・職位の情報は2022年3月時点

A04 脳とこころのメカニズムに関する心理学的研究

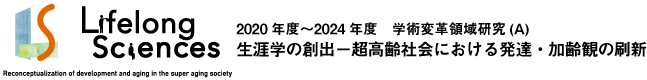

A04-L101:生涯にわたる懐かしい記憶の価値と効果の探索:「記憶投資」に向けて

大場健太郎 (東北大学加齢医学研究所・助教)

懐かしい記憶の回想には様々な心理効果があることが報告されているが、どのような懐かしい記憶がどのような効果をもたらすかという整理はこれまで行われてこなかった。心理社会的発達理論を考慮すると、ライフステージの各段階で懐かしい記憶の価値は異なり、異なる心理効果の発現に関与しているのではないか?という仮説が立てられる。本研究では、高齢者を対象とし、各ライフステージにおける1)懐かしい記憶を規定する価値概念を明らかにし、2)回想による心理効果の種類や程度が異なるかを検証し、3)懐かしい記憶の価値と心理効果の関係を機能的MRIを用いて検討することを目的とする。本研究を通して、ライフステージの各段階で、今の生き方が人生の後半で呈する意味を意識しながら人生をデザインする、“記憶投資”という新たな生涯観の提案に挑戦する。

A04-L102:高齢者の会話機能-会話能力のレジリエント特性からの層別要因分析

原田悦子 (筑波大学⼈間系・教授)

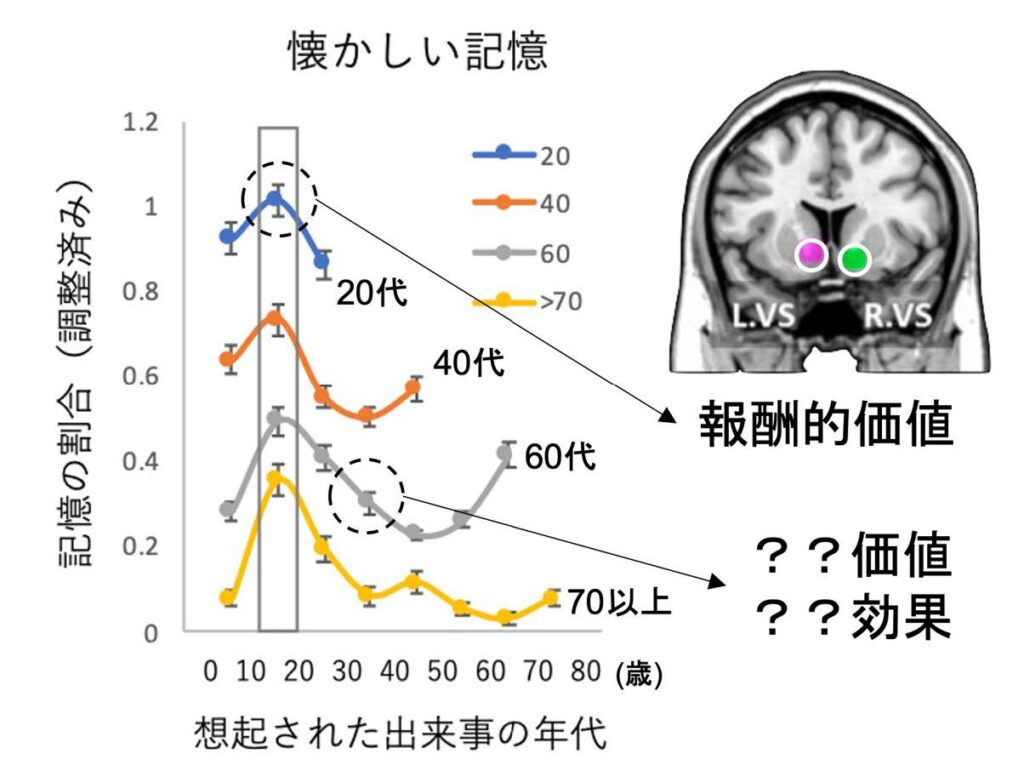

これまで認知的加齢研究では言語機能は健康な加齢による機能低下があまり見られない領域とされてきた。しかし実生活において高齢者との対話は若年成人同士との対話と比べて「時間や手間がかかる」ために「面倒」と回避される傾向があり、一方でうまく意思疎通できない場合には、その原因は個々の高齢者の人格特性や(疾病としての)認知症等へ帰属されがちである。現実の活動での健康な高齢者の会話は本当に加齢に対して頑健なのか、個々の基本言語要素ではなく、それらを統合的に扱う高次機能レベルでの会話に加齢変化はないのか、それが本研究で扱う問いである。

本研究では、本来、人が持つ会話機能が「外的攪乱要因に対して柔軟な対応を取ることによって、目的とされている実現すべき機能を維持し続ける」レジリエンス特性(Hollnagel, 2010)が高いことに注目、高齢者は加齢変化に伴う様々な要因に対してレジリエントなシステムの反応として「若年成人とは異なる言語活動」を行うとの仮説に立つ。特に加齢変化により高齢者に共通に現れる外乱要因として「認知・知覚・運動機能の低下」「感情・動機づけ側面の変化」「聴き手側の反応」の3層の要因をとりあげ、健康な高齢者により産出された会話データの分析を通してこの仮説の検証を行い、さらに高齢者および(高齢者との会話を行う)若年成人を対象とした、会話ガイドラインの提案可能性についても検討したい。

A04-L103:生涯において他者とのリズム運動同期が認知機能と社会性に与える効果検証

川崎真弘 (筑波大学システム情報系・准教授)

ヒトは、社会(他者)とコミュニケーションする能力を維持・向上することで、脳の老化を防ぎ、認知機能や運動機能を向上させ、免疫系を高めることが可能である。このコミュニケーションにはうなずきやジェスチャーなどのリズム運動が含まれており、これらはヒト同士の間で同期し、生涯を通じてコミュニケーションにポジティブな影響を示す。しかし、これらのリズム運動同期がコミュニケーションに重要な認知機能や社会性の発達や維持にどのように遷移的に影響するかについて、行動成績および脳活動として定量的な評価と介入が完成できていないのが現状である。本研究は、若年層と高齢層を対象に、①リズム運動前後における認知機能と社会性の変化を行動成績と脳波から比較することで、リズム運動同期の生涯学における意義を確立することを目的とする。次に、②このリズム運動同期の成績を維持・向上できる訓練方法を確立することを目的とする。

A04-L104:直感的信頼の成人期発達-課題有意義性と印象操作の影響を考慮した三世代間横断研究

鈴木敦命 (東京大学人文社会系研究科・准教授)

本研究は、他者が信頼できるか否かの直感的判断(直感的信頼)について、高齢者が他の成人世代に比べて優れているのか、或いは特有のバイアスを持つのかを問うものである。人間には他者の信頼性を顔や声などの知覚的手がかりから直感的に判断する傾向がある。こうした直感的信頼の妥当性(信頼できそうだと直感した他者が実際に信頼に足る人物である蓋然性)について、現状では、全くないという主張と限定的だが存在するという主張が対立している。ただし、先行研究の多くは若年者を対象としており、直感的信頼、特にその妥当性が成人期に変化する可能性は見過ごされてきた。一つの可能性として、豊富な社会的経験を通じた学習により、高齢者の直感的信頼はより若い世代に比べて妥当性が高いことが考えられるだろう(熟達化説)。逆に、脅威やリスクの処理に関わるとされる扁桃体や島皮質などの脳領域の構造的・機能的変化により、高齢者の直感的信頼には他者を信頼しすぎるポジティブなバイアスがある可能性も考え得る(ポジティブ化説)。そこで本研究では、顔に基づく直感的信頼を高齢者、中年者、若年者の三世代間で比較する実験を実施し、熟達化説とポジティブ化説の比較検証を行う。実験参加者は、数十枚の顔写真を1枚ずつ見て、各顔写真の人物が「協力的」であるか「利己的」であるかを直感で回答する顔信頼性判断課題に主に取り組む予定である。顔写真の人物らは、他者に協力するか他者を裏切るかの決定を繰り返す実験にかつて参加しており、その実験での振る舞いに応じて協力的人物と利己的人物に分類されている。つまり、本研究の顔信頼性判断課題における協力的/利己的人物の区別は各人物の実際の行動傾向に準拠するため、判断の正確性(妥当性)とバイアスの推定に利用できる。加えて、本研究では、参加者が顔信頼性判断課題を有意義なものだと感じる程度や顔写真の表情(笑顔)による印象操作も要因に含め、これら状況要因が直感的信頼に与える影響も調べる。高齢者が直感的信頼に優れる可能性や、直感的信頼の世代間差の状況依存性を探ることは、「『成長から衰退へ』という固定的で単純な加齢観の刷新」に貢献すると期待される。なお、本研究は、専修大学教授の大久保街亜氏と同助教の石川健太氏を研究協力者として、実験計画への助言などの支援を頂きながら遂行する。

A04-L105:脳画像による発達・加齢の個人差の同定と、生物・心理・社会的要因との因果関係の解明

小池進介 (東京大学心の多様性と適応の連携研究機構・准教授)

磁気共鳴画像(MRI)を用いた脳画像解析が一般的となったが、縦断コホートがほとんどなく、ライフステージによって異なる影響を無視していた。その原因として、MRI機種間差の補正が困難であったため、脳発達・加齢変化をMRIでみることは限定的であった事が挙げられる。小池らはAMED国際脳プロジェクトにおいて、これらの限界点を解決する道筋をつけ、本研究ではこれまでの多施設共同研究による10-80歳、健常者2,000名(のべ3,000計測)、加えて精神疾患群1,000名以上の脳構造・機能特徴を高精度に結合し、発達・加齢曲線をライフコースにわたって推定する。これを用い、脳構造・機能の個人差を同定し、様々な生物・心理・社会的要因との相関関係を明らかにする。そのうえで、思春期400名、壮年期・中年期200名の、5年以上の計測間隔をあけたMRI縦断データを得て、個人差の変化と様々な要因との因果関係・階層性を明らかにする。本研究では特に、「脳構造・機能特徴が大きければ、実社会での機能・予後が良いのか?」に着目する。近年の思春期発達研究の成果により、ほとんどの脳構造特徴(脳体積、表面積、皮質厚)は思春期に減少し、これまでの多くの臨床研究成果である「精神疾患では脳体積の減少が認められる」との整合性が取れていない。これは認知症研究にも当てはまり、正常加齢の中で脳体積が減少していく中で、認知症の脳特徴が出現してくれば認知症発症のリスクとなるか、という問題は解けていない。この問題の一部は「大きいことは良いこと」を示す固定的な発達・加齢観では解けない可能性があり、非線形解析から抽出された「標準からの逸脱」をライフステージごとに検討する必要がある。本研究により、脳発達・加齢を適切に表現でき、この成果を基盤とした様々な応用を期待している。

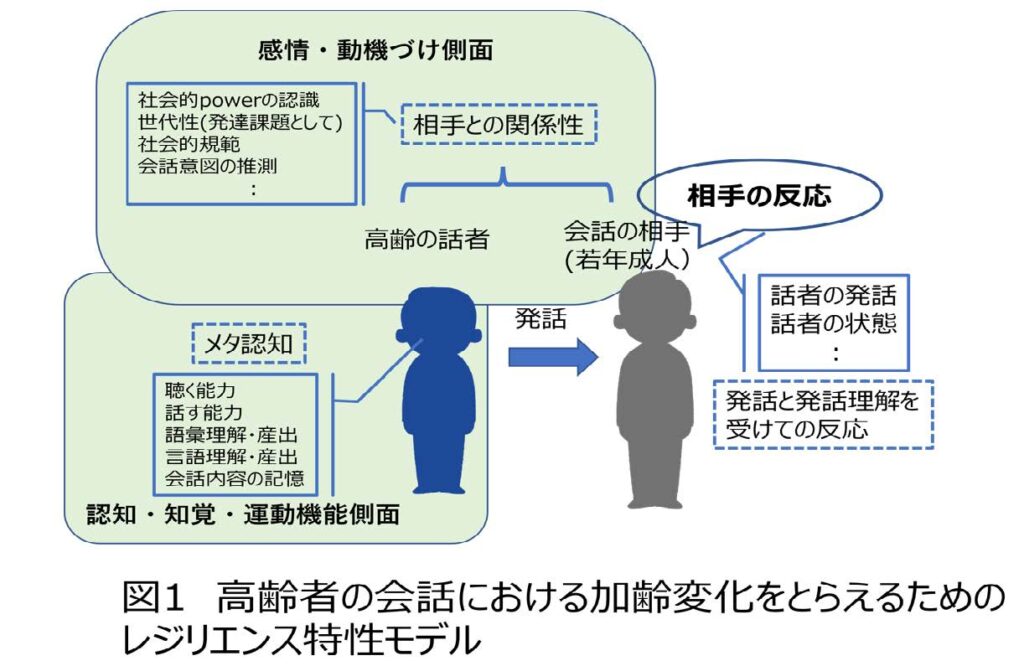

A04-L106:プレシジョン・エイジングの実現を目指す神経発達症の発達・加齢研究

木村 亮 (京都大学大学院 医学研究科・講師)

これまで、人間の生涯における個体の変化は、誕生からの時間で定められた「暦年齢」をもとに成⻑から衰退という現象を捉えてきた。しかし発達・加齢プロセスは、遺伝・環境要因の相互作用の影響を受けるため、個人差が大きく、「暦年齢」だけでは説明が困難である。とくに神経発達症では、症状の個人差や小児から成人への移行医療の難しさから、発達・加齢に伴って社会性や認知機能がどのように変化するのか、十分に明らかになっていない。本研究では、自閉スペクトラム症やそれとは逆の高い社交性を呈するウィリアムズ症候群を対象とし、組織・細胞の老化の程度を反映すると考えられている、DNAメチル化を基にした「生物学的年齢」を算出する。さらに問診や質問紙、ウェアラブルアイトラッカーを用いた視線計測解析を実施し、発達・加齢と社会認知機能との関係を明らかにする。このことにより、神経発達症だけでなく、広く老化プロセスへの介入・支援への応用に寄与することを目指す。

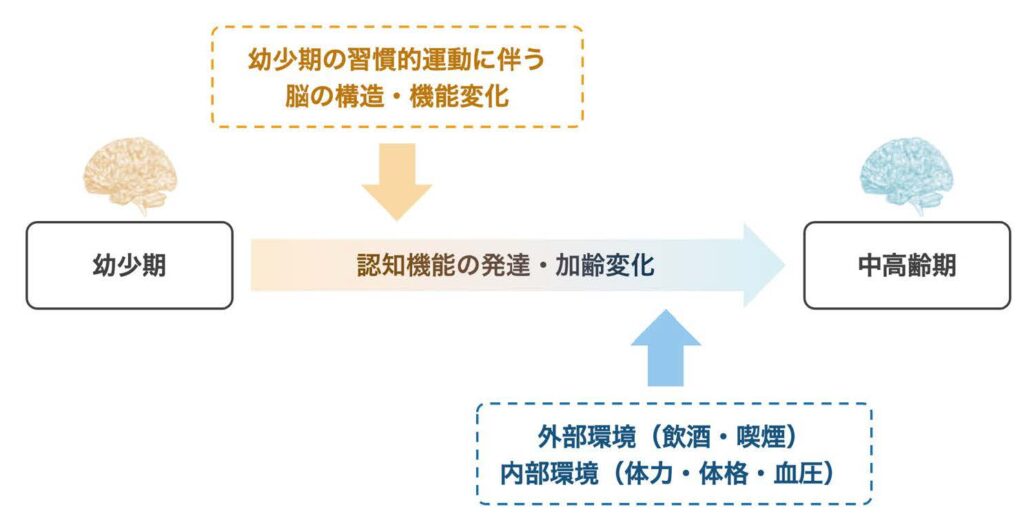

A04-L107:幼少期の運動習慣が中高齢期の認知機能を維持・増進させる神経機構とその個人差の解明

石原 暢 (神⼾⼤学⼈間発達学研究科・助教)

幼少期の習慣的運動は認知機能の発達を促し、その効果は中高齢期まで持続することが示唆されている。しかし、その基盤となる神経機構と個人差は検討されておらず、どのような場合に幼少期の習慣的運動が中高齢期の認知機能の維持・増進に貢献するのかは不明である。本研究では、幼少期の習慣的運動が中高齢期の認知機能を維持・増進させる背景にある脳の構造・機能変化と個人差を明らかにすることを目的とする。この目的を達成するために、子どもを対象とした前向き研究と中高齢者を対象とした後ろ向き研究を行う。子どもを対象とした前向き研究では、習慣的運動が認知機能の発達を促す背景にある脳の構造・機能変化を調べる。中高齢者を対象とした後向き研究では、幼少期の運動経験と認知機能が関わる背景にある脳の構造・機能的特徴を調べる。これらの結果を統合することで、幼少期の運動によってどのような脳の変化がもたらされた場合に、中高齢期の認知機能が維持・増進されるのかを明らかにする。加えて、中高齢者を対象とした後向き研究では、上記の研究で明らかになった脳の変化がどのような外部環境(生活習慣:飲酒、喫煙など)と内部環境(身体状態:体力、体格、血圧など)の中で長期にわたって維持されるのかを調べる。これらの成果により、幼少期の習慣的運動が中高齢期の認知機能を維持・増進させる条件の解明に迫る。

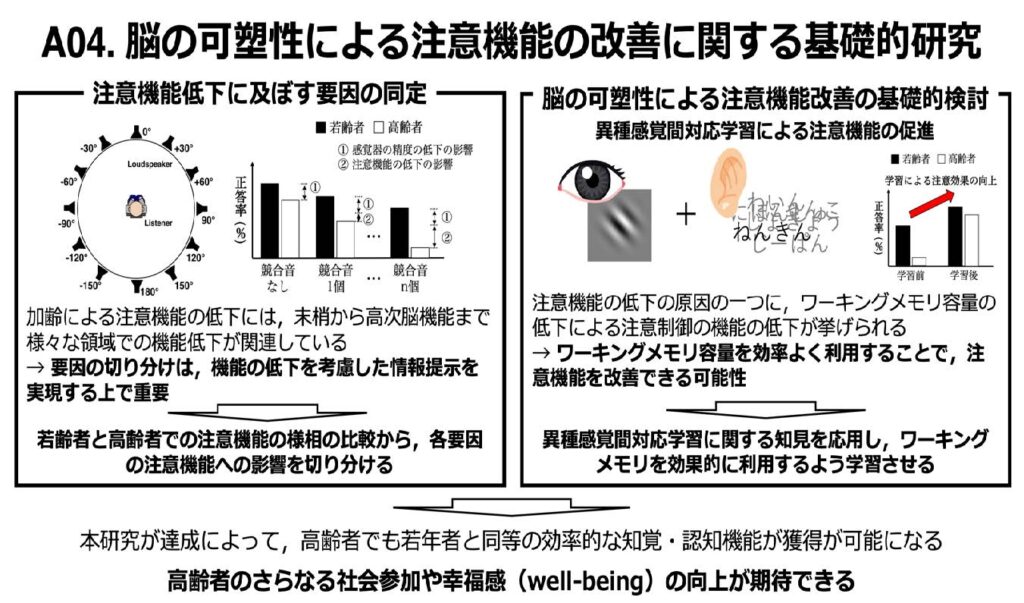

A04-L108:脳の可塑性による注意機能の改善に関する基礎的研究

寺岡 諒 (熊本大学人文社会科学研究部・研究員)

ヒトは、様々な物体や事象から発せられた、膨大な感覚情報に常にさらされている。これらの情報すべてを脳が一様に処理するのは難しいため、注意による情報の取捨選択を行い、必要な情報を選択的に処理している。特に聴覚は、常に全周囲の情報を取得・処理していることから、注意が及ぼす影響は大きい。一般的には、注意機能は加齢によって特性が変化し、徐々にその精度が低下する。この機能は、日常でのコミュニケーションや周辺環境の把握のみならず、自動車の誤操作や振り込め詐欺といった高齢化による社会問題の一部とも密接に関与していることから、注意機能低下に対する対応策の確立は喫緊の課題である。本研究では、特に聴覚情報処理に関与する注意機能(聴覚的注意)に焦点を当て、若齢者と高齢者の注意機能の様相の比較から、加齢によってどのように注意機能が変容するかを解明する。さらに、脳の可塑性に着目し、加齢による注意機能の低下を補償させる手法の確立を目指す。本研究の成果を通して、若齢者と同等の効率的な知覚・認知精度の獲得のみならず、高齢者のさらなる社会参加やwell-being(幸福感)の向上などが期待される。

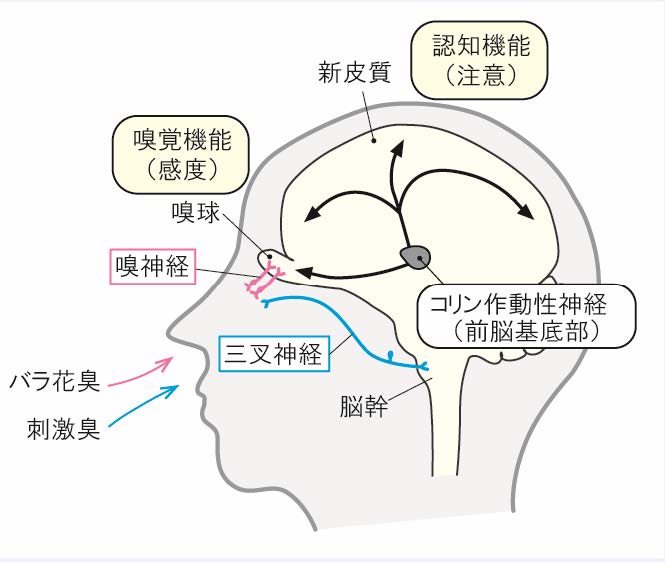

A04-L109:嗅神経・三叉神経を介する嗅覚の感度と認知機能の相関性の解析

内田さえ (東京都健康長寿医療センター研究所自律神経機能研究室・専門副部長)

嗅覚機能は認知症の最も初期から顕著に低下する。本研究は、神経生理学的知見に基づき、嗅神経と三叉神経の神経経路の異なる匂いに着目し、嗅覚と認知機能の関連性を解明することを目的とする。様々な世代を対象に調査し、特に高齢者における特徴を明らかにする。芳香の認知に関わる嗅神経-嗅球系を介する匂い(バラ花臭など)と、生命の危険を察知する三叉神経-脳幹系を介する刺激臭(酢など)では、認知機能との関連が異なることが予想される。認知機能としては認知症で脱落する前脳基底部コリン作動神経が担う注意や弁別機能との関連が予想される。更に、生理的反応の指標として嗅覚や認知課題遂行時の脳血流反応を調査し、嗅覚機能との関連性についても解析する。具体的には以下の2項目を解明する。

- 嗅神経・三叉神経を介する嗅覚感度と認知機能の相関性。

- 嗅神経・三叉神経を介する嗅覚感度と脳血流反応の相関性。

本課題研究は超高齢社会において、神経機構に基づく新しい嗅覚・認知機能研究の提案、高齢者の認知機能低下を早期に発見・予防する嗅覚刺激法の開発、の点で「生涯学」研究領域の推進に貢献することを目指す。

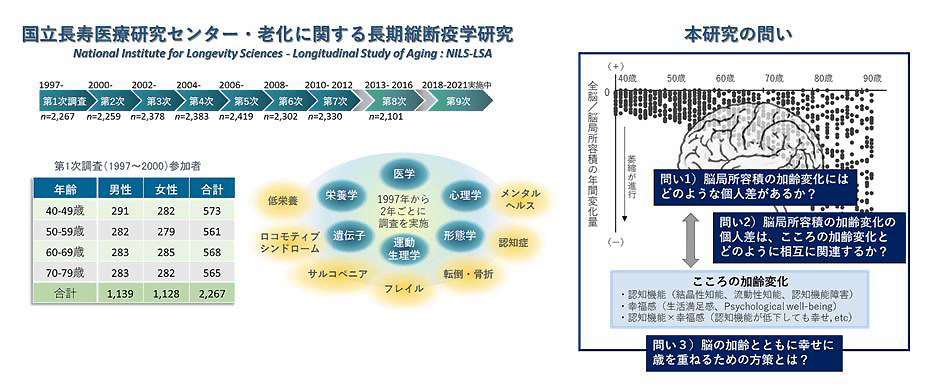

A04-L110:脳局所容積の加齢変化と認知機能、幸福感の経時的相互関係:10年の長期縦断疫学研究

西田裕紀子 (国立長寿医療研究センター老化疫学研究部・副部長)

世界的に高齢化が進み、エイジングに対する理解が不可欠となっている。神経系の中枢である脳は、加齢に伴いどのように変化し、こころの機能と関連するのか。本研究では、地域住民から性・年齢層化無作為抽出された中高年者の脳の形態的側面に着目し、脳局所容積の10年間の加齢変化を明らかにするとともに、認知機能、幸福感との経時的な相互関係を明らかにする。対象は「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」に参加する中高年者約2200名(40~89歳)で、頭部MRI3次元画像、認知機能、幸福感の変数を収集した第6次調査(2008-2010年)、第7次調査(2010-2012年)、第9次調査(2018-2022年度終了見込み)の3時点、約10年間の縦断的検証を行う。当領域研究に貢献し得る点は以下のとおりである。第一に、NILS-LSAは地域住民の加齢を観察することを目的とした学際的縦断研究であり、脳加齢を含め、加齢に伴い衰退する側面、成熟する側面の双方から生涯発達過程を検討することができる。第二に、当領域研究では既に、脳加齢の機能的側面に関する研究が精力的に進められており、そこから明らかとなる「脳の機能上の可塑性」と、本研究が明らかにする「脳の形態上の可変性」(共に個人と環境の相互作用の中から生じる)を「生涯学」の枠組みの中で議論、統合することにより、脳の加齢を包括的に理解し、新しい生涯発達的視座を見出すことを目指す。

B03 社会的環境とその中に置かれた個人の生活に関する社会学的研究

B03-L101:夫婦・親子交流に基づく「高齢期の社会化」に関する研究

安元佐織 (⼤阪⼤学人間科学研究科・講師)

本研究では、本領域「生涯学の創出」がめざす「社会との相互作用の中で多様な成長と変容を繰り返す生涯発達のプロセスを明示する」ことに向けて、サクセスフルエイジングに影響すると言われる「高齢者イメージ」や「高齢者ステレオタイプ」が、どのようなプロセスを経て作りかえられていくのかを、家族という最小単位の社会に注目して捉えることを目的とする。これまで、サクセスフルエイジングは「個人が達成するもの」と考えられてきた。しかし、日本や東アジア諸国の高齢者のサクセスフルエイジングを理解するには、親密な関係にある他者の重要性が明らかになっており(Levy 1999; Levy, Ashman and Slade 2009)、これまで注目されてこなかった「関係性を通して成長と変容を繰り返す高齢者としての自己概念や社会的役割が、サクセスフルエイジングに影響する」という視点を考慮することで、これまで西洋文化を主流にしたサクセスフルエイジングのモデルにアジア文化的な視点を提示することが可能となる。また、「人生100年時代」と呼ばれる日本では、高齢者を取り巻く環境が多様になり、夫婦や親子という関係性を持たない高齢者も増加している。しかし、そのような親密な他者との交流がない高齢者の老いの過程についての知見は限られている。また、今まで高齢者にとっての親密な関係にある他者は、「介護研究」の領域で問われることが多く、介護を必要としない高齢の夫婦や親子という関係が、個人のウェルビーイングにどのような影響を与えるかは明らかでない。このような課題を考慮し、本研究では①中年期・高齢期の夫婦、②未婚、離婚、死別などにより配偶者がいない中年者・高齢者、③高齢の親と中年・高齢の子ども、④ロールモデルとなる高齢の親がいない中年者・高齢者を対象に、親密な関係にある他者との交流によって構築される「高齢者イメージ」や「高齢者ステレオタイプ」を理解し、それらが高齢者としての自己概念の形成や社会的役割の獲得に影響する過程を検討するための、質問紙調査とインタビュー調査を行う。それによって、生涯発達における processes of socialization to old age(高齢期の社会化プロセス)を説明する理論構築を行うと同時に高齢者にとって効率的な私的・公的サポートシステムや社会活動促進案に関する示唆を得ることをめざす。

B03-L102:縮小・高齢社会のレジリエンスに貢献する高齢者の生活経験の質的研究

笠井賢紀 (慶應義塾大学法学部・准教授)

今後の日本社会は縮小・高齢社会を前提にする必要がある。縮小・高齢社会においても、地方の地域社会は一定のレジリエンスを有している。ここで、地方の高齢者を支えられる客体として分析するだけでは不十分であり、むしろ共生社会の主体的担い手と考えることが重要である。現在70歳代前半の高齢者はその人生においてライフスタイルの社会的変容を経験し、その中で地域社会と生活との関わりの変化も大きかった。本研究では同世代を主な対象として口述史の聞き取りを行うと同時に、同世代の生きてきた社会について明らかにするために民俗・地域行事や、自治会報などの地域資料を分析すると質的混合調査法を取る。

対象とするのは滋賀県内の伝統的集落とニュータウンの2地域である。それぞれ歴史的背景は異なるものの、共生社会としての地域社会を成立させるためのレパートリーを現在の高齢者たちが経験してきたと考えられ、そのレパートリーを描くことを通じて高齢者の経験を将来社会へと活かすための方法構築を目指す。本研究では、高齢者の生活経験を分析するにあたり、口述史の聞き取りを主たる方法として採用するが、その際、住居史にも着目する。住居は生活の空間的な最小単位であるとともに、地域社会と家族との関わりの変化を観察するのに重要なためである。これは、個人史が個人や家族だけに閉じられた物語として展開されることを避け、地域社会との関わりを明示的に取材するための調査上の工夫である。これに加え、対象となる高齢者たちがどのような社会に生きてきたか、社会史の側面からアプローチすることが必要である。本研究では社会史を明らかにするために、(1)子どもが担い手の民俗行事・地域行事、(2)地域内限定で刊行・配付されていた地域資料について、それぞれ対象者の経験と重なる半世紀ほどの射程で収集・分析する。

本研究では以上のような混合調査法を用いることで、(1)対象高齢者のこれまでの生活はどのようなものであったか、(2)地域社会と生活との関わりはどう変化してきたか、(3)そうした生活・変化は地域社会の特性にどれだけ影響を受けるかを分析できるようになると期待できる。

E01 A01, A02, A03, B01, B02, C01, C02, D01 の境界領域に関する研究

E01-L101:認知症家族が体験する「あいまいな喪失」についての研究

小笠原知子 (金沢大学国際基幹教育院・助教)

「喪失」は人が生きて行く上で避けることのできない体験であり、高齢化する現代社会において、身体や認知機能のみならず、親密な関係性の喪失は、当人および近親者の心の健康や生活の質に大きな影響を及ぼす。近年、「あいまいな喪失(Ambiguous loss)」(Boss, 1999)として理論化された「喪失」は、「はっきりしないまま、解決することも終結することもできない喪失」という特徴から、自然な「悲嘆」のプロセスが遮断され、精神疾患の引き金ともなることが明らかになっている。本研究では、認知症患者の家族介護者が体験する「あいまいな喪失(Ambiguous Loss;以下、AL)の実態を捉え、それが介護者に与える心理社会的健康度を分析する。当事者の語りと自己評価による指標を用い、不確実な状況にあってもより良く生きるための「関係性の資源」を検討し、患者家族への支援へつなげることを本研究の目的とする。また、以下のように本研究の計画を実施する。

1)事前研究:「AL尺度」の検証

認知症の診断を受けた患者の介護家族を10家族程度募集し、主研究者が作成した「AL尺度」を実施する。中核質問を含む「AL尺度」作成により、「体験」の差別化と数値化を行う。

2)「心理社会的健康度尺度」と「AL尺度」の実施

認知症の家族会を通して200~300人の参加家族を募集し、①「AL尺度」、②「心理社会的健康度」尺度からなる質問票調査を実施し、介護家族の「健康度」を調査する。

3)「介護とAL」インタビュー調査

同意の得られた参加者に対して、その介護体験とALについて質問し、その語りを記録する。その際、ALへの向き合い方の「質的な違い」に焦点を当てながら聞き取る。

4)質的データ分析と類型化による検証

文字化された質的データは、主研究者と研究協力者による内容分析→対処別3つの類型化→質的分析ソフトを用いた検証、という4つのステップで行い、仮説的に設定したALへの対処志向:① 肯定的対処型(矛盾を受け入れながらも進む)、② 葛藤型(拒絶や凍結を抱える)、③ 回避型(問題化しない)への類型化を検証する。また、それぞれの類型と心理社会的健康度の相関を探索すると共に、項目分析では捉えきれないAL体験の縦断的変化や体験の意味づけ等を明らかにし、「ALと共によりよく生きる関係性とそうでない関係性にはどのような違いがあるのか」という問いを検討する。

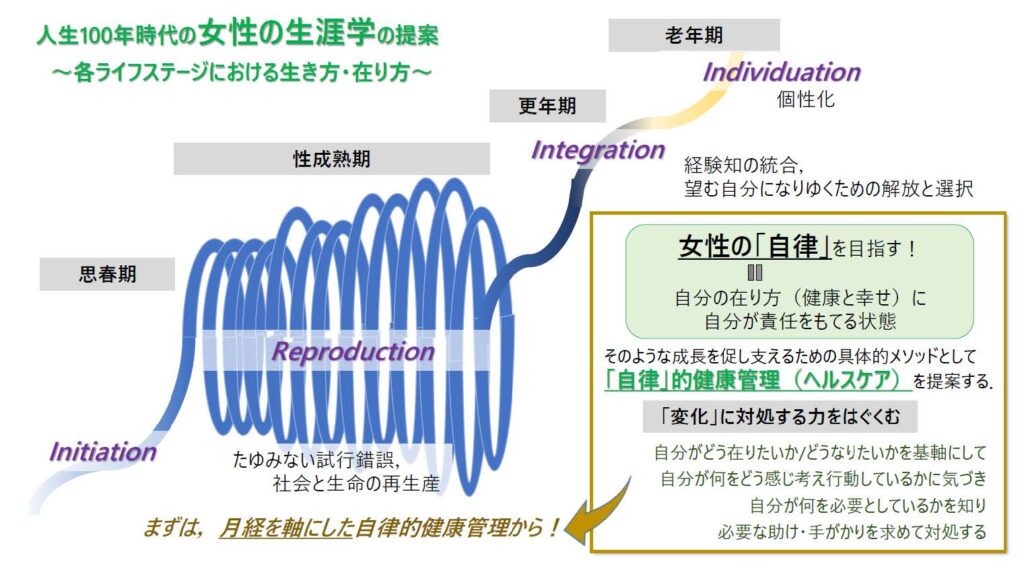

E01-L102:性周期を軸にした「女性の生涯学」の提案と社会参加への応用

江川美保 (京都大学医学研究科・助教)

子どもを産み育てる生殖機能を有する女性では生涯にわたり女性ホルモンの血中濃度もダイナミックに変動し、それは女性の心身両面の健康に大きな影響を与える。そのような女性たちがウェルネスを保ちつつ心地よく社会参加し続けられるような世の中を作るためには、女性特有の生殖生理の理解と生物学的根拠に基づいた「生き方の指針」が求められる。本研究では社会の再生産を担う性成熟期において女性のメンタルヘルスに大きな影響を与える月経前症候群(PMS)に着目し、その適切な医学的評価に不可欠である症状記録法としてわれわれが開発したスマホアプリを用いて「セルフモニタリング」が自己効力感の向上などに寄与するか否かを検証すると同時に、包括的月経教育プログラムも開発する。症状が多彩でとらえがたいPMSの客観的指標を探索するためにfMRIを用いた脳科学的解析や自律神経測定も行う。このように「自覚するコンディションの記録」と「生体指標の取得」という2つのアプローチによる「PMSの可視化」を試みることを通して女性の自律的健康管理法を提案し、変化に富む女性の全ライフステージを貫く「自律的生き方」への展望を開く。

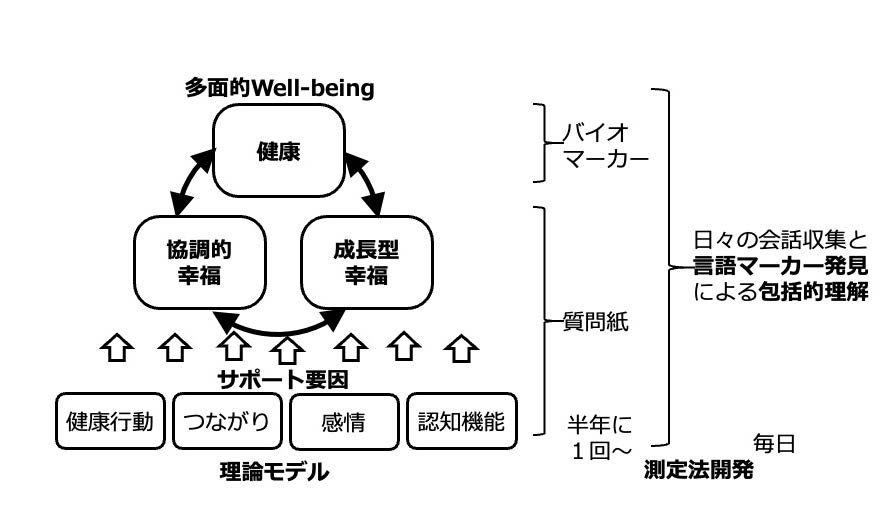

E01-L103:高齢者の多面的Well-being:言語マーカー・主観指標・バイオマーカーから

中山真孝 (京都大学こころの未来研究センター・助教)

本研究では、高齢者のWell-beingの多面的概念化と多面的測定を行うことを目指す。核概念として高齢者にとって重要である健康と、健康面など様々な限界がありつつも幸せであるという状態や考え方として協調的幸福を含めた多面的概念化を行う。さらに、個人やその内的状態としての健康や幸福感だけでなく、個人の習慣、取り巻く人々や環境を含めて暮らし全体の中で包括的・多面的にWell-beingを捉える方法の開発を目的とする。特に、AIスピーカーを用いて日々の会話を記録し、それを各種バイオマーカーと質問紙指標と対応づけることで、多面的Well-beingの言語マーカーの発見を目指す。特に言語データは、単語レベルの分析、感情状態の分析、トピックモデルによる分析を中心とし、各個人の平均的状態だけでなく時系列変動も分析する。また、分析観点として、運動習慣、健康行動などの生活習慣や人間関係や地域活動といったつながりに関することを含み、それらの関係を含めて多角的に検討する。これらにより、日々の暮らしを細やかに把握する。さらに、言語データ、バイマーカー、主観指標のそれぞれがどのように関連するかを明らかにすることで、健康・協調的幸福・成長型幸福の多面的Well-beingを示す言語マーカーの発見を目指す。紐付け分析においては、先行研究のデータや理論から予測される関係の検討だけでなく、データ駆動型の機械学習を用いることで、先行研究よりも高い粒度を持つ本研究で初めて明らかになることの発見も目指す。

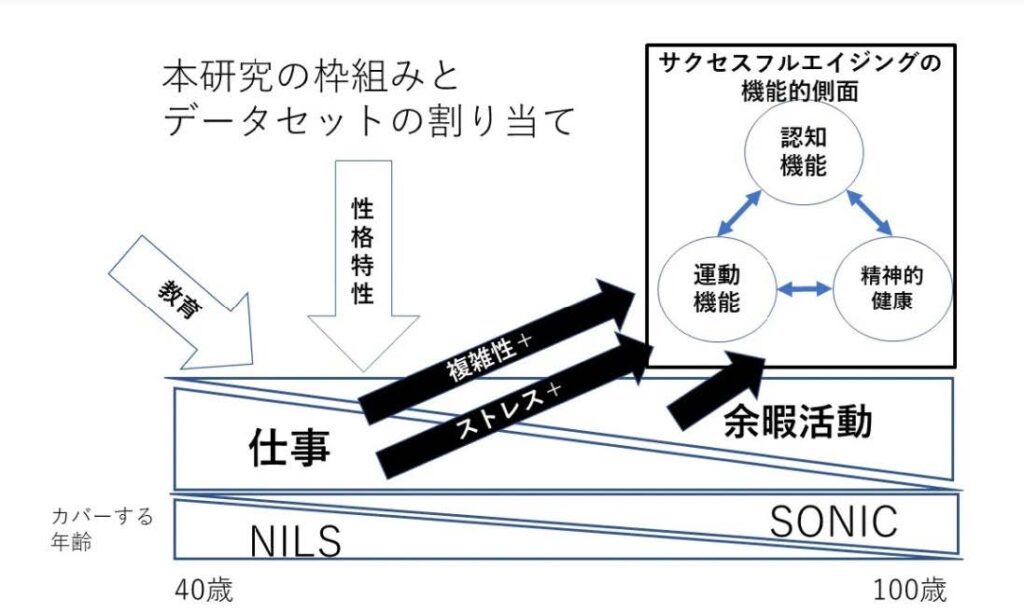

E01-L104:中年期から高齢期の生活文脈が認知機能、運動機能、精神的健康に与える影響の検証

権藤恭之 (大阪大学人間科学研究科・教授)

本研究の目的は、①中年期から高齢期にかけての生活文脈が、高齢期から超高齢期にかけての機能的側面におけるサクセスフルエイジングに与える影響を検証することである。日本を代表する2つの大規模な学際的縦断研究の既存データをハーモナイズして統合することにより、これまで実証不可能であった40歳から100歳までの幅広い年代の長期的変化と年齢区分ごとの影響を検討することが可能となる。その結果、②生活文脈が影響する年齢の上限、および効果の持続期間を明らかにすることを目指す。本研究では、生活文脈として、仕事、家事、余暇活動に注目し、それらがサクセスフルエイジングを構成する、認知機能、身体機能、精神的健康に及ぼす単独の影響および相互の影響を考慮した統合的な影響を検証する。さらに、③生活文脈に影響する個人の要因として性格特性を考慮し、より応用可能な知見を提供することを目指す。

E01-L105:「やりたいことができる」の基盤となる運動制御能力―予測的姿勢制御学習の生涯学―

進矢正宏 (広島⼤学総合科学研究科・准教授)

「行きたいところに行ける・やりたいことができる」という随意運動制御と、それを支える予測的姿勢制御は、幼児から高齢者まで、生涯に渡って人間の幸福の基盤となる神経系の機能である。たとえば、発達性協調運動障害(DCD)児や転倒経験高齢者では、典型発達の幼児や健常高齢者と比較して、さまざまな全身運動を行う際に、姿勢が不安定となることが報告されている。随意運動を行う際の姿勢の安定性は、どのような運動を行うかという計画に基づいて、予測的に姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustment: APA)を行うことによって確保されている。健常若年成人は、新規な環境における適切なAPAを、わずか1回~数回の試行を通じて素早く獲得できるという、驚くべき学習・適応機能を持っている。一方で、このようなAPAの学習機能が、発達の過程でどのように獲得され、加齢に伴いどのように変容していくのか、という点は未解明であり、本研究は、APAの生涯に渡る変化を明らかにすることを目的とする。

APAの学習・適応能力を定量的に計測するために、言語理解を必要としない直感的な姿勢制御課題として、引き出しを引く動作をモデル課題として開発する。引き出しの背面に電磁石を設置して、引き出しを開けるために必要な力を自在に設定できるようにする。被験者が引き出しを引く力、床反力や足圧中心、三次元動作データ、表面筋電図を計測し、APAのパラメータや姿勢動揺の変化を定量的に解析する。

上記の研究計画の他、「生涯学」に参画する研究者の皆様との議論や共同研究を積極的に行いたい。たとえば、感覚・記憶・認知といった要素の変容が、高齢者の社会参加やウェルビーイングに影響を与える過程には、自動車の運転や入浴が困難になるといった、日常的な運動課題遂行の問題が介在している可能性がある。マーカーレスモーションキャプチャー技術や動作解析技術を活かして、このような行動の計測や定量に貢献できる可能性があり、「生涯学」の推進に参画できることを楽しみにしている。

E01-L106:百寿者に学ぶ、年齢に相応しい自立の在り方に関する研究

江口洋子 (慶應義塾大学医学部・訪問研究員)

加齢や認知症で影響を受けやすい認知機能が記憶であることはよく知られている。しかし記憶の低下があっても、地域では超高齢者(85歳以上の高齢者を指す)が比較的自立して自宅で生活している。高齢期に自立した生活をするために必要な認知機能を明らかにし、それを継続させるための手法や支援を考えることは、少子高齢社会において限りある人的資源を最大限生かすために重要である。本研究では超高齢者が、生命を脅かす危険な事故(例えば出火や繰り返しの転倒など)を生じない範囲で、自宅で暮らすために必須の認知機能とその程度を明らかにする。さらに比較的自立した百寿者(100歳以上の高齢者を指す)と対比させながら、超高齢者が百寿になるまで暮らし慣れた自宅で生活するための認知機能低下に対するピンポイントの支援や生活継続のための必要最低限のインフォーマルケア(家族や友人、地域住民、ボランティアなどによる、公的制度に基づかない支援)は何かを明らかにする。

高齢者における「比較的自立した生活」について定義を試み、百寿の在宅生活者をモデルとして参考にし、在宅生活する長寿の人物像を示すことにより、老いは喪失の過程であるというこれまでの一般の悲観的な見方を改め、「このように生を全うしたい」という新たな超高齢者観を創出する。

E01-L107:睡眠中の夢の解析によるライフキャリア形成支援に関する心理学的研究

松田英子 (東洋大学社会学部・教授)

人生100年時代を生きる変幻自在なキャリア(protean career)の形成支援を行う心理学的研究として、本研究は10代から90代の人々の睡眠中の夢の報告とそれに基づく人生の語りを対象に、次の2つを研究目標として実施する。具体的には、A)夢の報告者の生涯発達を中心に、その他の属性、パーソナリティ特性、精神疾患の有無や種類によって分類し、ある程度標準化することが可能な日本の夢のデータベースを作ること、夢を報告者のパーソナリティ特性とライフイベントの観点(素因-ストレスモル)から捉える資料として、本人の自己理解を深化させるための資料として活用すること、およびB)ライフキャリアカウンセリングにおいて夢資料を活用し、イメージを利用した認知行動療法の技法を適用することで、より精神的な健康を高める予防法を提案すること、キャリアインタビューの中で報告された夢資料に悪夢があった場合、その悪夢の内容を認知機能障害の観点から捉え、必要に応じて心理支援や医療につなげることを目的とする。

まず本年度は、A)の目的のために小学生から高齢者までの夢とその他の属性やパーソナリティ特性に関わるデータベースを作成する。データベースは、これまでに収集した研究代表者および研究協力者のこれまでに取得したデータ、その他必要なデータがあれば新たに収集し分析することで、夢の発達的変化に関わる各種データを分析可能にする。またB)の目的のために、高齢者の高夢想起者や明晰夢者を対象にした面接調査および、イメージを利用した認知行動療法の技法(イメージエクスポージャー、イメージリハーサルセラピー、および明晰夢)の効果を睡眠実験で確認する。次年度は、A)を発展・継続させ、日本版ドリームサイト公開の準備をすすめることと、B)については、夢資料を利用したキャリアカウンセリングを実施し、精神的な健康を高める予防法として手続きの公式化を行う。

超高齢社会にある日本の夢研究から、①夢資料から見る生涯発達的変化、➁夢資料に基づく認知機能のアセスメントとメンタルヘルスの予防、③夢イメージを利用した今後のライフキャリアの形成支援、つまりは現実生活における夢の実現に関する知見を発信することで、睡眠中の思考という側面から新しい生涯発達観を支えることができるのではないかと考える。

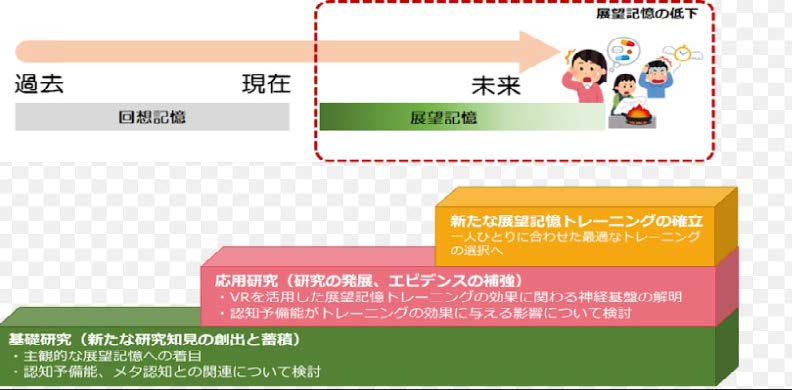

E01-L109:展望記憶における認知予備能の役割理解と応用

三浦佳代子 (長崎純心大学人文学部・講師)

日常生活における忘却の多くは展望記憶の失敗によるものであり、高齢者を対象とした記憶愁訴の実態に関する研究では、全体の約4分の1が展望記憶に由来する愁訴であったという報告がある。展望記憶は、日常生活機能の中でも特に金銭管理や服薬管理、買い物、食事の準備といった手段的日常生活動作(IADL)に影響する重要な認知機能である。しかし、展望記憶に関する研究は回想記憶に比べ少なく、十分な知見が蓄積されていない。本研究では、日常生活機能と密接に結びつく展望記憶に着目し、展望記憶の自己認識に及ぼす加齢の影響と展望記憶における認知予備能の役割を明らかにする。また、現在開発中のVirtual Realityを活用した展望記憶トレーニングシステムを用いた介入を行い、トレーニングの効果に関わる神経基盤、そして認知予備能がトレーニングの効果に与える影響について検討する。展望記憶機能の維持要因やトレーニング効果に影響を与える要因として認知予備能に着目することで、一人ひとりに合わせた最適な認知トレーニングを選択するための新たな視座を提示することを目指す。

E01-L110:視覚・聴覚障害者のライフヒストリーに基づくレジリエンス向上のための生涯学習方法論

三浦貴大 (産業技術総合研究所人間拡張研究センター・主任研究員)

日本国内において、視覚障害者・聴覚障害者の半数以上は高齢期にある。彼らの感覚体験や生活訓練状況は多岐に渡るため、共通した支援策や生涯学習スキームなどを打ち出しにくい。一方で、障害状況における生涯での対処経験やニーズなどを解明できれば、高齢期になって受障した人の自立支援策などを詳細化でき超多様性社会の進展に繋がる。そこで、本研究の目的を、先天性・後天性の視覚障害・聴覚障害のある高齢者のライフヒストリーを基に、レジリエンスを維持・向上させた要因を解明し、その時点のニーズなどを踏まえた生涯学習スキームの構築とする。実施課題は次の通りである。

1)先天・後天性の視覚障害者・聴覚障害者へのライフヒストリー調査:視覚障害、聴覚障害のある高齢者に対して、発症時期別に半構造化インタビュー調査を行い、障害発症後に受けた教育・訓練で習得したスキルの他、役に立った/立たなかった場面について聴取する。また、対処の際や高齢期である現状において、必要だったと思われるスキルなどについて聴取する。

2)1)の結果に基づくレジリエンス性を維持・向上させた要因に関する分析:各人に焦点を当てた現象学的な経験に関して、1)で得られたテキストを基に分析する。特に、障害状況・障害発症時期・若年期/高齢期でのニーズや対処方法について各人の状況を概説し、テキストに各種コーディングを施す。さらに、コーディング結果を基に、視覚障害・聴覚障害状況にある中での対処法について取りまとめる。また、レジリエンス性を高める要素や学習・訓練方法に関する理論構築を試み、生涯学習スキームに組み込む内容を整理する。

3)先天・後天性の視覚障害者への社会復帰や学び直しニーズに関する大規模アンケート調査:2)の結果が多くの視覚障害・聴覚障害の方に当てはまり得るのかを検討するとともに、漏れがあった事例も収集するため、アンケート調査を行う。特に、2)の段階で未確認だった例を列挙し、レジリエンス性を維持・向上させた要因、さらにフォーマル・インフォーマルな学習・訓練方法について再分析する。

4)生涯学習スキームの提案とその継続的実施・効果検証:2)および3)の調査結果を踏まえ、生涯学習スキームを提案の上で、視覚障害・聴覚障害のある社会人・高齢者を主たる対象者とした生涯学習講座の開催を試みる。講座は、対面・遠隔の双方を想定する。